Membumihanguskan Gaza dan Serangan Balik Iran: Mana yang Lebih Berat Bebannya bagi Warga Israel?

Oleh: Nasrulloh Baksolahar

Perang bukan hanya soal senjata, strategi, atau statistik. Ia adalah ujian moral, daya tahan batin, dan legitimasi politik. Dalam dua front utama yang kini dihadapi Israel—Gaza dan Iran—yang terjadi bukan hanya pertempuran fisik, melainkan juga pertarungan makna: antara narasi kemenangan dan realitas kehancuran batin.

Israel memang unggul dalam teknologi militer, tetapi konflik ini menunjukkan bahwa kekuatan fisik tidak selalu sejajar dengan ketahanan jiwa bangsa. Yang dipertaruhkan kini bukan hanya wilayah, tapi nilai-nilai dasar yang menentukan apakah sebuah negara layak disebut sebagai peradaban.

Dilema Serangan Udara vs Darat: Antara Tombol dan Luka

Dalam doktrin militer modern, perbedaan antara perang udara dan darat bukan hanya soal taktik, tapi juga soal biaya kemanusiaan dan dampak moral yang menyertainya.

1. Efisiensi Anggaran dan Logistik

Perang udara menelan biaya tinggi dalam teknologi, tapi rendah risiko bagi pasukan penyerang. Cocok untuk pembalasan cepat dan tekanan psikologis.

Sebaliknya, perang darat lebih murah per satuan serangan, namun memerlukan keterlibatan fisik dan logistik besar, serta risiko nyawa yang tak kecil.

2. Dampak Moral bagi Pasukan

Pasukan udara menjatuhkan bom dari ketinggian—jauh dari suara jeritan dan wajah korban. Tapi saat pulang, media membawa kembali citra kehancuran itu ke ruang keluarga mereka.

Sementara tentara darat menyaksikan langsung penderitaan warga sipil, luka, dan kematian anak-anak. Ini menimbulkan cedera moral yang mendalam, trauma yang tak sembuh hanya dengan medali atau pidato.

3. Efektivitas Strategis

Perang udara memang bisa melemahkan musuh, tapi jarang menyelesaikan perang.

Sebaliknya, perang darat bisa menciptakan kontrol wilayah, namun berisiko tinggi bagi legitimasi politik dan reputasi internasional.

Gaza: Membumihanguskan yang Membakar Moral

Di Gaza, Israel menggabungkan kekuatan udara dan darat dalam skala masif. Rudal dijatuhkan, tank dikirim, dan kawasan padat penduduk diserbu dengan dalih membasmi kelompok bersenjata.

Namun dalam kenyataannya, anak-anak, perempuan, dan warga sipil tak bersenjata menjadi korban utama.

Bagi dunia internasional, ini adalah tragedi kemanusiaan. Namun bagi sebagian warga Israel sendiri, ini mulai menjadi beban batin yang mengganggu keyakinan mereka atas legitimasi negaranya.

Apakah ini masih perang untuk bertahan hidup?

Atau telah menjelma menjadi pembantaian yang kehilangan nurani?

Serangan udara memang efektif secara militer. Tapi saat tubuh-tubuh kecil yang bersimbah darah muncul di layar ponsel, taktik berubah menjadi tuduhan, dan kemenangan berubah menjadi kecaman.

Moral warga mulai goyah, bukan karena tentara mereka gagal berperang, tetapi karena yang mereka lawan bukan lagi tentara, melainkan manusia yang lebih lemah dan tak bersenjata.

Iran: Serangan Balik yang Mengoyak Rasa Aman

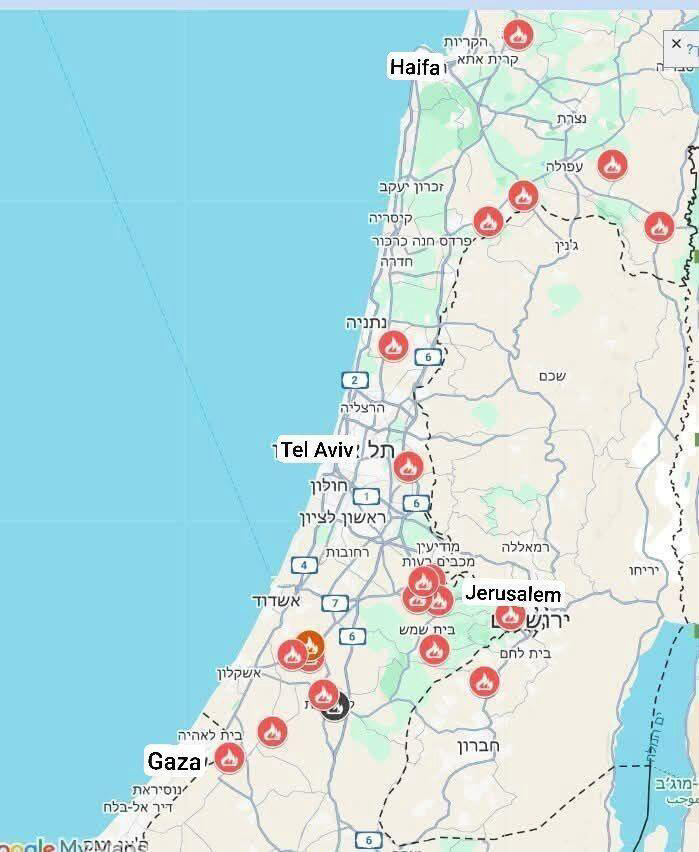

Berbeda dari Gaza yang terus dibombardir, Iran justru membalas serangan Israel atas fasilitas nuklirnya. Untuk pertama kalinya, rudal dan drone Iran mengarah langsung ke Tel Aviv dan pangkalan militer Israel.

Sebagian besar serangan itu berhasil dicegat. Tapi yang hancur bukan hanya infrastruktur—yang lebih dalam adalah ilusi rasa aman.

Iron Dome tak lagi jadi jaminan.

Dan rakyat Israel pun menyadari bahwa rumah mereka bukan lagi “wilayah suci” yang tak tersentuh.

Iran tak perlu menimbulkan banyak korban. Mereka hanya perlu membakar rasa tenang nasional, dan itu telah terjadi. Serangan ini menjadi trauma kolektif, peringatan bahwa bahkan negara terkuat pun bisa diserang balik.

Mana yang Lebih Menyakitkan bagi Israel: Gaza atau Iran?

Iran: Ketakutan Eksistensial

Korban fisik sedikit, tapi ketakutan nasional meningkat drastis.

Serangan ke Tel Aviv menyentuh jantung simbolik dan psikologis Israel.

Ini bukan lagi serangan militer, tapi tamparan eksistensial: Israel tak lagi kebal.

Gaza: Keruntuhan Legitimasi Moral

Israel mungkin menang secara militer di Gaza.

Namun dunia melihat Israel bukan sebagai korban, tetapi sebagai penindas.

Yahudi diaspora pun mulai mempertanyakan arah negara ini.

Gaza tak hanya menumpahkan darah—ia menumpahkan kredibilitas.

Moralitas: Penentu Kemenangan Sejati

Israel mungkin menang di medan tempur, tapi di medan yang lebih luas—medan nurani dan kepercayaan publik global—mereka mulai kehilangan banyak hal.

Dan sejarah telah membuktikan: negara yang kehilangan legitimasinya akan digerus oleh arus zaman, tak peduli seberapa kuat tentaranya.

Perang udara memberi efisiensi, tapi membusukkan hati.

Perang darat memberi kontrol, tapi menghancurkan jiwa.

Perang melawan Iran mengguncang rasa aman,

Perang melawan Gaza mengguncang nurani.

Dan bila sebuah bangsa telah kehilangan keduanya—rasa aman dan nurani—tak ada senjata di dunia yang cukup untuk menyelamatkannya dari kehancuran moral.

Bukan Muslim, Tapi Rakyatnya Minta Dinaungi Kekhalifahan Islam

Bukan Muslim, Tapi Rakyatnya Minta Dinaungi Kekhalifahan Islam

Risalah Al-Matsurat Hasan Al Banna dan Syeikh Hasan Asy-Syadzali

Risalah Al-Matsurat Hasan Al Banna dan Syeikh Hasan Asy-Syadzali

Kisah Generasi Salaf yang Isi Hari-Harinya dengan Bertani

Kisah Generasi Salaf yang Isi Hari-Harinya dengan Bertani

Saad bin Abi Waqqash, Aktor Interaksi Awal Islam dan Tiongkok

Saad bin Abi Waqqash, Aktor Interaksi Awal Islam dan Tiongkok

Kilas Balik Sejarah, Bisakah Palestina Dihapus dari Peta Dunia?

Kilas Balik Sejarah, Bisakah Palestina Dihapus dari Peta Dunia?

Pengaruh Islam dalam Penamaan Pulau di Nusantara

Pengaruh Islam dalam Penamaan Pulau di Nusantara

Manuskrip Nusantara Beraksara Arab Melayu di Eropa, Bukti Tingginya Peradaban Islam dan Kemakmurannya

Manuskrip Nusantara Beraksara Arab Melayu di Eropa, Bukti Tingginya Peradaban Islam dan Kemakmurannya

Link Kami

Beberapa Link Kami yang Aktif