Infrastruktur yang Dibangun dan Dihancurkan Sendiri oleh Yahudi: Dari Madinah ke Palestina Jejak Lama, Luka yang Belum Sembuh Da...

Infrastruktur yang Dibangun dan Dihancurkan Sendiri oleh Yahudi: Dari Madinah ke Palestina

Yahudi di Madinah, Zionisme di Palestina, Berakhir Sama? Oleh: Nasrulloh Baksolahar Sejarah tak sekadar catatan masa lalu—ia ada...

Yahudi di Madinah, Zionisme di Palestina, Berakhir Sama?

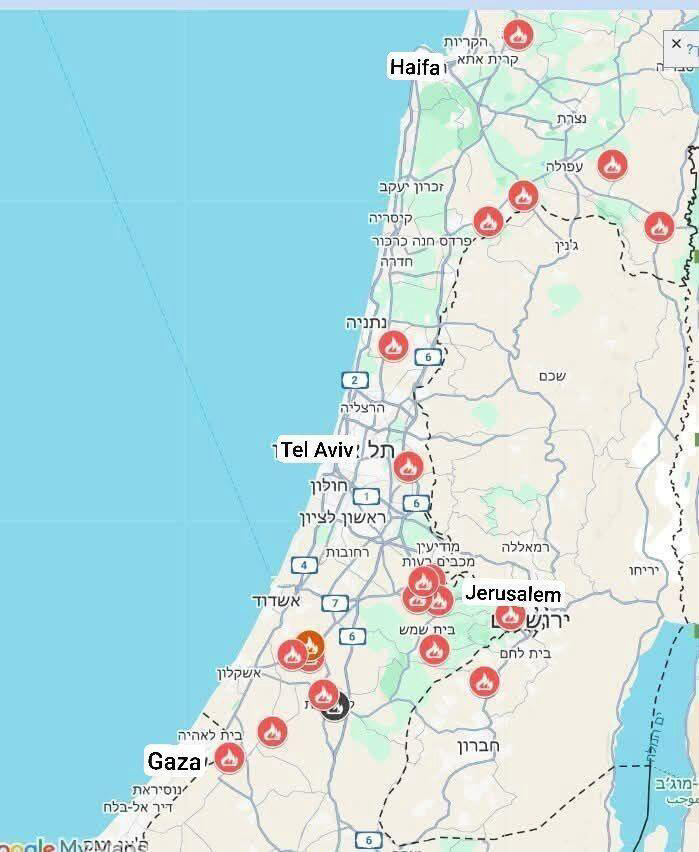

Membumihanguskan Gaza dan Serangan Balik Iran: Mana yang Lebih Berat Bebannya bagi Warga Israel? Oleh: Nasrulloh Baksolahar Pera...

Membumihanguskan Gaza dan Serangan Balik Iran: Mana yang Lebih Berat Bebannya bagi Warga Israel?

Bisakah Israel Bertahan dengan Dukungan Penuh Amerika? Oleh: Nasrulloh Baksolahar Di antara konflik panjang dan perlawanan yang ...

Bisakah Israel Bertahan dengan Dukungan Penuh Amerika?

Negara di Atas Gelombang vs Negara yang Berakar Oleh: Nasrulloh Baksolahar Dalam teori politik klasik hingga tata negara modern,...

Negara di Atas Gelombang vs Negara yang Berakar

Israel: Negara di Atas Gelombang Oleh: Nasrulloh Baksolahar Israel adalah negara di atas gelombang—mengambang di atas riak sejar...

Israel: Negara di Atas Gelombang

Tanah yang Menolak Dikosongkan Oleh: Nasrulloh Baksolahar Di ujung dunia yang dipagari tembok, kawat berduri, dan sanksi senjat...

Tanah yang Menolak Dikosongkan

Ketika Warga Israel Bersiap Pergi Sebelum Negara Runtuh Oleh: Nasrulloh Baksolahar Watak Diaspora dalam Paspor Ganda Di balik wa...

Ketika Warga Israel Bersiap Pergi Sebelum Negara Runtuh

Masa Depan Penjajah Israel yang Kian Retak Oleh: Nasrulloh Baksolahar Dalam bayang-bayang menara-menara kaca Tel Aviv, pusat ken...

Masa Depan Penjajah Israel yang Kian Retak

Ketika Tulang Punggung Penjajah Israel Perlahan Pergi Oleh: Nasrulloh Baksolahar Di tengah debu konflik dan percikan senjata di ...

Ketika Tulang Punggung Penjajah Israel Perlahan Pergi

Ketika Doa Menyatu dengan Bilah dan Peluru Oleh: Nasrulloh Baksolahar Di tengah gelombang laut penjajahan yang menghantam pesis...

Ketika Doa Menyatu dengan Bilah dan Peluru

Di Balik Timbangan Ada Perlawanan Oleh: Nasrulloh Baksolahar Mereka bukan hanya pengukur harga. Mereka adalah penjaga harga diri...

Di Balik Timbangan Ada Perlawanan

Kisah Senyap Jihad Harta Para Wali, Sultan dan Rakyat Oleh: Nasrulloh Baksolahar Di balik setiap tembakan meriam dan teriakan t...

Kisah Senyap Jihad Harta Para Wali, Sultan dan Rakyat

Barisan yang Tak Tergoyahkan: Jejak Jihad Istana, Pesantren, dan Rumah di Jawa Oleh: Nasrulloh Baksolahar Di tanah yang harum ol...

Barisan yang Tak Tergoyahkan: Jejak Jihad Istana, Pesantren, dan Rumah di Jawa

Abdurrahman bin Auf: Kaya Beriman, Dermawan Tak Bertepi Oleh: Nasrulloh Baksolahar Jika ada sahabat Nabi ﷺ yang berhasil membukt...

Abdurrahman bin Auf: Kaya Beriman, Dermawan Tak Bertepi

Thalhah bin Ubaidillah: Miliarder Surga yang Tidak Tertawan Dunia Oleh: Nasrulloh Baksolahar Thalhah bin Ubaidillah ra. adalah s...

Thalhah bin Ubaidillah: Miliarder Surga yang Tidak Tertawan Dunia

Paling Banyak Dibaca

-

Bukan Muslim, Tapi Rakyatnya Minta Dinaungi Kekhalifahan Islam

Bukan Muslim, Tapi Rakyatnya Minta Dinaungi Kekhalifahan Islam

-

Risalah Al-Matsurat Hasan Al Banna dan Syeikh Hasan Asy-Syadzali

Risalah Al-Matsurat Hasan Al Banna dan Syeikh Hasan Asy-Syadzali

-

Kisah Generasi Salaf yang Isi Hari-Harinya dengan Bertani

Kisah Generasi Salaf yang Isi Hari-Harinya dengan Bertani

-

Saad bin Abi Waqqash, Aktor Interaksi Awal Islam dan Tiongkok

Saad bin Abi Waqqash, Aktor Interaksi Awal Islam dan Tiongkok

-

Kilas Balik Sejarah, Bisakah Palestina Dihapus dari Peta Dunia?

Kilas Balik Sejarah, Bisakah Palestina Dihapus dari Peta Dunia?

-

Manuskrip Nusantara Beraksara Arab Melayu di Eropa, Bukti Tingginya Peradaban Islam dan Kemakmurannya

Manuskrip Nusantara Beraksara Arab Melayu di Eropa, Bukti Tingginya Peradaban Islam dan Kemakmurannya

-

Pengaruh Islam dalam Penamaan Pulau di Nusantara

Pengaruh Islam dalam Penamaan Pulau di Nusantara

Cari Artikel Ketik Lalu Enter

Artikel Lainnya

- ► 2021 (1014)

- ► 2022 (604)

- ► 2023 (330)

- ► 2024 (825)

Link Kami

Beberapa Link Kami yang Aktif